Глава 5.

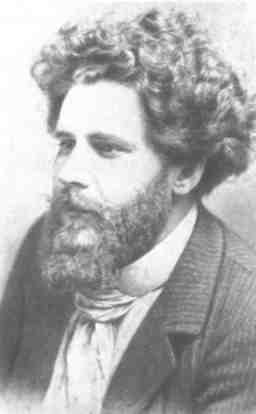

М. А. Волошин. "Я в мире знаю только цельность"

Поэт и пророк Максимилиан Александрович Волошин прожил век, охвативший конец «постылого» девятнадцатого столетия, смуту трёх русских революций и пустыню духовного поражения десятилетия после гражданской войны. «Я привык писать и говорить в одиночестве», – утверждал он. «Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай, я ощупью иду тогда своей дорогой» (И. Ф. Анненский). В автобиографии, изложенной на исходе седьмого семилетия жизни, Волошин признался: «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чём не разочаровали: я их ожидал давно и в формах ещё более жестоких. <...> Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес веру в человека...».

Совсем не просто было вынести веру в человека, тем более, веру в человека, павшего в безумие гражданской войны. «Не за бога в раздумье на камне, мне за камень, им найденный, больно», – болело в ноябрьскую ночь 1906-го года сердце Иннокентия Фёдоровича Анненского. Максимилиан Волошин искал равновесия между душой камня и человеческим бытием. Безумие преисподней он слышал и предвещал современности, и потому всеми силами своей души пытался вывести из тупиков недомыслия и неверия каменные от страдания человеческие души.

«Души пророков, – замечал Максимилиан Александрович, – похожи на тёмные анфилады подземных зал, в которых живёт эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно куда». Его душа – душа монаха с глазами греческого бога – от людей возносилась к богам и от богов снисходила к человекам. Волошин пристально вглядывался в мир, в человека на «лице земли», и его взгляд, проникновенный, как всякий любящий взгляд, не только схватывал цвета и оттенки, цепи и отроги холмов, но и обобщал увиденное в удивительно ёмкой и единственно возможной форме – форме стихотворного произведения. Валерий Брюсов называл его «настоящим мастером», «ювелиром».

Впрочем, Максимилиан Александрович всегда находил чем удивить свидетелей его бытия: он занимался астрономическими и метеорологическими наблюдениями, разрабатывал аспекты научной поэзии, размышлял об архитектуре и находил её связь с географическим ландшафтом, писал акварели киммерийских пейзажей и, более того, искусно мистифицировал пленительные женские голоса. Голоса, говорил он, «могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направления, его близости».

В безмолвии, ощущая душу вещей, русский пророк Иннокентий Анненский предчувствовал и переживал перспективу. Близость её болезненно ощутима: она на стёклах, покрытых туманом, она в поблекшей фиалке, позабытой в читаемой книге, она в слезах плакучей ивы.

Я жалею, что даром поблекла

Позабытая в книге фиалка,

Мне тумана, покрывшего стёкла

И слезами разнятого, жалко.

И не горе безумной, а ива

Пробуждает на сердце унылость,

Потому что она, терпеливо

Это горе качая... сломилась.

(И. Ф. Анненский. «Ноша жизни светла и легка мне…»)

Скоро эту близость перспективы ощутит и Максимилиан Александрович. Пока же в ноябре того же 1906 года в «Предвестиях Великой Революции» он пишет:

«Я развернул книгу наугад, и мне раскрылась такая страница: «Весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.

Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нём одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех. Но кто и для чего зовёт, никто не знал того, и все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла, потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на какое-нибудь дело, клялись не расставаться – но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, чем сейчас сами же предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало.

Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всём мире могли только несколько человек, это были чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».

Это последняя страница из «Преступления и наказания» – бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше, но теперь мне казалось, что её никогда раньше не было и она только что выросла в этой книге. Я читал её другим, которые, я знал, любили эту книгу, и они тоже не могли вспомнить именно этой страницы. Очевидно, глаза наши до нынешних времён скользили по этим строкам, не видя их».

Чьи глаза сейчас видят эти страницы?

«Стремиться видеть больше и лучше – это не каприз, не любопытство, не роскошь. – Сын фермера, теософ Тейяр де Шарден обращал свой взор на человека. – Видеть или погибнуть. В такое положение поставлено таинственным даром существования всё, что является составным элементом универсума. И таково же, следовательно, но на высшем уровне, положение человека».

Несбыточно мечтать о том, чтобы «глаза крылатой русской молодёжи», на которую так уповал Игорь Северянин, могли разглядеть пророческие строки Достоевского в 1906 году, как невозможно видеть, что язва гибнет вместе с организмом. Для новой жизни будет спасён новый род людей, хотя «никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса». Не потому ли, что поэты привыкли вещать и творить в одиночестве?

«Для того чтобы понять и разобрать пророчество раньше его осуществления, – объясняет Волошин, – нужно не меньшее откровение, чем для того, чтобы написать его.

Только времена, надвигаясь и множа факты, дают ключ к пониманию смутных слов старых предвидений, опрозрачивая образы и выявляя понятия в невнятных рунах прошлого.

Нужно самому быть пророком для того, чтобы понять и принять пророчество до его исполнения. Пророчество Достоевского оставалось для нас невнятным, пока мы не ступили на самый порог ужаса.

Пророчества почти всегда бессознательны. Очень редко они бывают пророчествами знания, немного чаще встречаются пророчества глаза – видения, и на каждом шагу мы имеем дело с пророчествами чувства – так называемыми предчувствиями».

Lunaria

8

Змеиные, непрожитые сны

Волнуют нас тоской глухой тревоги.

Словами Змия: «Станете, как боги»

Сердца людей извечно прожжены.

Тавром греха мы были клеймены.

Крылатым стражем, бдящим на пороге.

И нам с тех пор бродящим без дороги

Сопутствует клеймлённый лик Луны.

Века веков над нами тяготело

Всетёмное и всестрастное тело

Планеты, сорванной с алмазного венца.

Но тусклый свет глубоких язв и ссадин

Со дна небес глядящего лица

И сладостен и жутко безотраден.

Поэт и пророк Максимилиан Волошин уравновешивает стихии.

«В 1919 г. белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами моего стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что её принимали и те, и другие».