Глава 7.

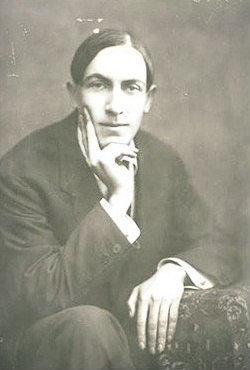

А. Б. Мариенгоф. "Зелёных облаков стоячие пруды"

Просматривая записные книжки сына, убитый горем отец

обнаружил вопрос: «А вдруг я бездарный?

Вдруг я действительно бездарный? Вдруг все мечты разлетятся? Нет, этого не

может быть. А вдруг?..» Это страшное «вдруг» росло, увеличивалось, делалось всё

более вероятным и отчётливым. Сыну казалось, что так оно и случится в жизни. «Ну нет! – протестовал он с юношеским максимализмом. – Тогда

я покончу самоубийством».

Каким же виноватым ощущал себя его отец, что прежде не заглянул в

эти блокнотики и дневники, доверчиво оставленные открытыми на столе!

Тогда непоправимое можно было бы предотвратить! Именно ему, начинателю дела

имажинистов, поэту и литератору, на протяжении всего творческого пути

приходилось выслушивать сомнения и упрёки в собственной одарённости, поучения

полуинтеллигентов и полуневежд, что и о чём писать,

командный ор Союза писателей. Именно он, Мариенгоф,

изведав ещё при царе, как интеллигентные

молодые люди сразу после гимназий и университетов, будучи «вольноопределяющимися»

на военную службу, стояли на вытяжку перед полуграмотным, матерящимся почём зря

фельдфебелем из «народа», мог послать всё это княжеско-пролетарское хамство

вежливым «Мерси!»

«Оглушительное

тявканье», – вещала передовица газеты, в

которой правды не было ни на грош. А с нею «пошла

писать губерния» и пишет до сих пор, клеймя и изобличая, милуя и казня. Казни,

впрочем, случаются много чаще и с большим размахом, чем помилования. Таков

крест, который имажинизм несёт уже без малого сотню

лет. Сотню лет проработок и натужных попыток сведения к «символу» и «футурью», гробокопательства и насильственного

разделения тех, кто без всякого дозволения оказался связан вместе как при

жизни, так и по смерти.

Очередную

проработку в газетах сын переживал гораздо сильней и глубже отца: это ведь ему

приходилось встречать тридцать пять если не врагов, то недругов в классе, когда

Анатолий Борисович находил себе утешение в высоких исторических аналогиях:

–

Один критик написал, что я умру пьяным под забором, – жаловался Чехов Горькому.

–

Книги Чехова… представляют собою весьма печальное и трагическое зрелище

самоубийства молодого таланта, – писали горе-знатоки

о его «Пёстрых рассказах».

Чудно!

Какой-то бред, как видимо, от удушья: полуинтеллигенты о Чехове, полуневежды о Мариенгофе, –

прослойка, кормящаяся изобретением собачьих блюд.

«Я чувствую, что это самоубийство – сплошная литература

и никогда я не сделаю этого», – пытал судьбу Кирка.

«Становится совсем

тяжело. Неужели даже наедине не можешь быть искренним? Нет, не могу. Я

могу быть искренним, когда говорю с другими. Тогда это у меня получается. А

наедине ничего не выходит», – и это было куда серьёзней: невозможность быть

самим собой, невозможность вступить в диалог с Тем,

кто никогда тебе не изменит.

А ты Ему?

Экзистенциальное одиночество.