Глава 2.

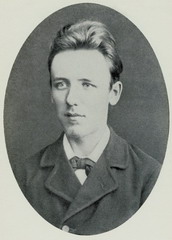

Ф. К. Сологуб. "Суровый звук моих стихов"

«Такой народ, такая сторона», – на горькую истину этих

слов, познав, не сетовал Фёдор Кузьмич Сологуб. Автор знаменитого романа

«Мелкий бес», в котором уродливое и прекрасное

российской глубинки отражалось одинаково точно, мог говорить одинаково свободно

речью рафинированного французского символизма, и босяцким слогом глухой рабской

жизни в неясном страхе, и высоким косноязычием дарованной поэту свободной

мысли:

«О, смертная тоска, оглашающая поля и веси, широкие

родные просторы! Тоска, воплощённая в диком галдении, тоска, гнусным пламенем пожирающая живое слово,

низводящая когда-то живую песню к безумному вою! О, смертная тоска! О, милая,

старая русская песня, или и подлинно ты умираешь?»

*

* *

Мы – пленённые звери,

Голосим, как умеем.

Глухо заперты двери,

Мы открыть их не смеем.

Если сердце преданиям верно,

Утешаясь лаем, мы лаем.

Что в зверинце зловонно и скверно,

Мы забыли давно, мы не знаем.

К повторениям сердце привычно, –

Однозвучно и скучно кукуем.

Всё в зверинце безлично, обычно.

Мы о воле давно не тоскуем.

Мы – пленённые звери,

Голосим, как умеем.

Глухо заперты двери,

Мы открыть их не смеем.

Общество, в котором «мы – пленённые звери», как умело, голосило,

лаяло, куковало, – обезличенное, обычное, верное преданиям.

«О,

это – звери особенные. У них есть своя история, – замечает Иннокентий

Анненский. – Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость,

даже более – здесь постулат утраченной веры в будущее». («О

современном лиризме». С. 349)

Поднять

свой голос во имя личностного освобождения, переоценки ветхих ценностей

означало сказать о зловонии и скверне, царящих в зверинце, означало обличить

кондовый быт и тяжёлую плоть, назвать вещи своими именами. Дело неблагодарное –

быть в глазах современников и петербургского прокурора автором «оскорбляющих

нравственность» романов, «ворожащим колдуном», «серым чёртом», а для поколений

грядущего – дитём мрака и скорби, «кирпичом в сюртуке» (В. Розанов),

«живым воплощением духа декаданса в русской литературе» (К. Савельев).

Дело неблагодарное и к тому же обоюдно рискованное – как для личной свободы,

так и для общественного спокойствия. Волну самоубийств начала ХХ века

объясняли, в том числе, «цветами зла» русского Бодлера,

хотя и у самого рьяного критика «сологубовщины»,

буревестника революции Максима Горького герои кончали с собой, умирали от

любовного истощения, вынимали сердце и проч. и проч.

Дело

неблагодарное и по-мужски рискованное.

Его

не убоялся поэт.